小孩百日关要忌讳什么吗,百日关是不能出房门还是大门

小孩百日关要忌讳什么吗,百日关是不能出房门还是大门,小儿百日关:传统忌讳与文化内涵解析,在中华传统文化的广袤星空中,小儿关煞的说法宛如一颗独特的星辰,闪烁着神秘而古老的光芒。它承载着先辈们对生命的敬畏、对未知的探寻,以及对新生命成长的殷切关怀与深深担忧。其中,百日关作为小儿关煞中的重要组成部分,备受关注。那么,百日关究竟意味着什么?在这一百天里,又存在着哪些忌讳?这些忌讳仅仅是迷信,还是蕴含着深刻的文化内涵和生活智慧呢?让我们一同走进这个充满神秘色彩的传统领域,去揭开百日关的神秘面纱。

一、何为百日关

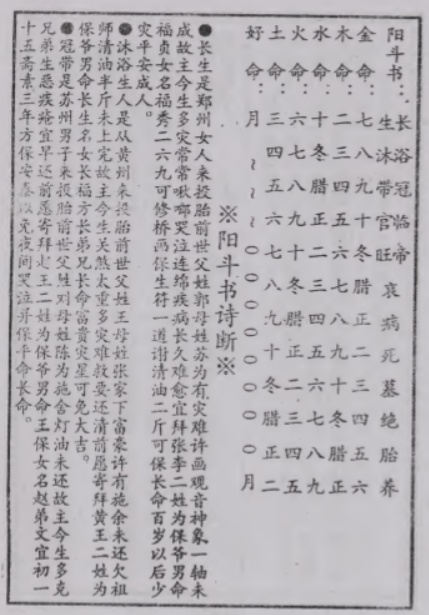

百日关,从字面上理解,即小儿出生后一百天内所面临的一道特殊 “关卡”。在古代命理学说中,它被视为新生儿成长过程中的一个重要节点,认为在此期间,婴儿由于刚刚降临人世,身体极为孱弱,阳气不足,抵抗力差,宛如初绽的花蕊,娇嫩脆弱,极易受到外界各种不利因素的侵扰,无论是邪祟之气、疾病侵袭,还是意外灾祸,都可能对婴儿的健康甚至生命构成威胁。民间俗信对百日关有着较为详细的界定:凡是正、四、七、十月,逢辰、戌、丑、未时出生的孩子;二、五、八、十一月逢寅、巳、申、亥时出生的孩子;以及三、六、九、十二月逢子、午、卯、酉时出生的孩子,皆被认为生下来就犯了百日关。《小儿关煞图》亦明确指出:“犯此,百日内,忌出入门前。” 这一说法在民间广为流传,深入人心,成为众多家庭在孩子出生后百日内严格遵循相关忌讳的重要依据。

二、百日关的忌讳

(一)忌外出

忌出大门:在传统习俗中,百日关期间,新生儿忌出家门,尤其是大门。这一忌讳的背后有着多重原因。从命理角度来看,大门被视为房屋与外界沟通的重要通道,是气场流动最为频繁之处,也是各种邪祟、煞气容易进出的地方。刚出生的婴儿命数脆弱,贸然外出,容易冲撞邪煞,从而引发疾病或灾祸。在一些地区的传说中,百日之内的婴儿魂魄尚未完全稳固,若出大门,可能会被外界的邪物惊吓,导致魂魄离散,出现夜啼、发烧、食欲不振等症状。从现实生活角度而言,新生儿的免疫系统尚未发育完善,对外界环境的适应能力极差。外界环境复杂,充斥着各种细菌、病毒,婴儿外出后极易感染疾病,如感冒、流感等呼吸道疾病,以及一些肠道传染病。而且,外界的气温、湿度变化较大,新生儿的体温调节功能尚未健全,难以适应这种剧烈的温度变化,很容易导致身体不适,出现发热、腹泻等症状。因此,为了保护婴儿的健康,避免其受到外界不利因素的影响,传统习俗强调百日关期间婴儿应尽量避免出大门。

房门之忌的不同观点:关于百日关期间是否连房门也不能出,不同地区存在不同的说法。部分地区认为,房门相对大门而言,是相对较为私密、安全的空间,外界的邪气、煞气难以侵入。只要不走出房门,婴儿就能够避免受到过多外界因素的干扰。而且,在房间内,家长可以更好地控制环境温度、湿度,保持环境安静、整洁,为婴儿创造一个舒适、稳定的生长环境。然而,也有一些地区持更为严格的观点,认为百日关期间婴儿应足不出户,不仅不能出大门,连房门也应尽量少出。他们认为,即使在房间内,也可能存在一些肉眼看不见的 “不干净” 的东西,婴儿抵抗力弱,容易受到影响。这种观点虽然在现代科学看来缺乏依据,但在传统观念中,却反映了人们对婴儿健康的极度担忧和谨慎态度。

(二)忌去外婆家

在百日关的诸多忌讳中,“生下百日内,不可去外婆家” 这一条也颇为常见。关于这一忌讳的缘由,民间有着多种说法。一种说法与五行命理相关,认为孩子出生后的五行气场与家庭环境相互关联,在百日之内,孩子的气场尚未稳定,而外婆家的气场可能与孩子自身的气场存在冲突,前往外婆家可能会扰乱孩子的气场,导致灾祸。另一种说法则带有浓厚的神话色彩,传说在孩子出生后的百日内,有一些邪祟鬼怪会时刻关注着孩子,试图寻找机会对孩子不利。而外婆家由于距离较远,途中可能会经过一些阴气较重的地方,孩子在前往外婆家的路上容易遭遇邪祟,从而引发色灾刑等灾祸。此外,从现实角度考虑,在过去交通不便的情况下,孩子前往外婆家往往需要经历一段路程,途中可能会面临各种颠簸和风险,这对于身体娇弱的新生儿来说是极大的考验。而且,外婆家的环境与自家环境不同,孩子可能会因为不适应新环境而出现身体不适。因此,为了孩子的安全和健康,人们便形成了百日关期间孩子不可去外婆家的传统忌讳。

(三)忌远行

百日关期间,不仅忌出家门,还忌远行。远行对于百日之内的婴儿来说,无疑是一项巨大的挑战。婴儿在这个阶段,身体各项机能都非常脆弱,长时间的旅途奔波会让婴儿感到疲惫不堪,容易引发各种身体问题。例如,在旅途中,婴儿可能会因为无法得到及时、舒适的照料,而出现吐奶、腹泻等消化系统问题。而且,长途旅行往往会使婴儿接触到更多的人,增加了感染疾病的风险。此外,远行过程中可能会遇到各种意外情况,如交通工具的颠簸、急刹车等,这些都可能对婴儿的身体造成伤害。从传统观念来看,远行意味着离开熟悉的生活环境,进入一个充满未知的空间,在这个过程中,婴儿更容易受到外界邪气、煞气的侵袭,从而影响其健康和成长。因此,为了确保婴儿能够平安度过百日关,人们通常会尽量避免让婴儿在百日内远行。

(四)其他相关忌讳

除了上述主要忌讳外,在百日关期间,还有一些其他的注意事项和忌讳。例如,要尽量保持婴儿生活环境的安静,避免嘈杂喧闹的声音。因为婴儿的神经系统发育不完善,嘈杂的环境会对其产生强烈的刺激,影响婴儿的听力发育,还可能导致婴儿烦躁不安、睡眠不稳。长期处于嘈杂环境中,甚至会影响婴儿的生长发育。在衣着方面,要给婴儿选择柔软、舒适、透气性好的衣物,避免穿着过于紧身或材质粗糙的衣服,以免影响婴儿的血液循环和皮肤健康。在饮食上,由于婴儿的消化系统尚未发育成熟,应以母乳喂养为主,并且要注意喂养的频率和量,避免过度喂养或喂养不当导致婴儿出现消化不良、吐奶等问题。此外,还要注意婴儿的个人卫生,勤换尿布,保持皮肤清洁干爽,防止尿布疹等皮肤疾病的发生。同时,婴儿的餐具、玩具等也需要定期清洁消毒,防止病从口入。

三、百日关忌讳的文化解读

(一)传统命理与民俗信仰的融合

小儿百日关的忌讳深深扎根于中国传统的命理学说和民俗信仰之中。命理学说作为中国传统文化的重要组成部分,通过对人的生辰八字等信息的分析,来推断一个人的命运吉凶。在古代,人们认为孩子的命运在出生之时便已注定,而小儿关煞则是命运中可能出现的各种不利因素。百日关作为小儿关煞的一种,被视为孩子在成长过程中必须跨越的一道难关。民俗信仰则为这些命理观念增添了丰富的神话传说和神秘色彩。人们相信,通过遵循各种忌讳和仪式,可以趋吉避凶,保佑孩子平安健康地成长。这种命理与信仰的融合,反映了古代人们对自然、对生命的敬畏之情,以及对美好生活的向往和追求。它在一定程度上给予了人们心理上的安慰和寄托,让人们在面对未知的命运时,能够采取一些行动来保护自己和家人。

(二)对婴儿健康的朴素关怀

尽管百日关的忌讳中不乏一些带有神秘色彩的内容,但从本质上讲,它也蕴含着人们对婴儿健康的朴素关怀。在古代,医疗条件相对落后,婴儿的死亡率较高,每一个新生命的诞生都显得弥足珍贵。人们通过长期的生活经验和观察,发现新生儿在出生后的一段时间内,身体极为脆弱,容易受到各种因素的影响而生病甚至夭折。因此,他们总结出了一系列的忌讳和注意事项,希望通过这些方式来为婴儿创造一个安全、舒适的成长环境,降低婴儿患病和遭遇意外的风险。例如,忌外出、忌远行等忌讳,实际上是为了减少婴儿接触外界病菌和危险因素的机会;保持环境安静、注意个人卫生等要求,则有助于婴儿的身体健康和生长发育。这些忌讳虽然在表述上可能带有一些迷信色彩,但其中所蕴含的对婴儿健康的关注和保护意识,却是值得肯定和尊重的。

(三)家族观念与文化传承

百日关的相关忌讳在家族内部代代相传,成为家族文化的重要组成部分。它不仅是一种对婴儿成长的关怀方式,更是家族观念和文化传承的体现。在一个家族中,长辈们会将这些传统的忌讳和习俗传授给晚辈,晚辈们在遵循这些习俗的过程中,感受到家族的凝聚力和传承的力量。通过对百日关忌讳的共同遵守,家族成员之间的联系更加紧密,家族文化得以延续和发展。同时,这些忌讳也承载着家族对新生命的美好祝福和期望,希望孩子能够在家族的庇佑下,顺利度过成长过程中的每一个难关,健康快乐地成长,成为家族的骄傲和未来的希望。

四、现代视角下的百日关

在现代社会,随着科学技术的飞速发展和医学知识的广泛普及,人们对婴儿的健康成长有了更加科学、全面的认识。从科学的角度来看,百日关的一些说法缺乏科学依据。例如,所谓的 “邪祟之气”“冲撞煞气” 等说法,在现代科学中无法得到证实。婴儿的健康状况主要取决于遗传因素、孕期保健、出生后的营养和护理等科学因素,而不是与命理、神煞等相关。现代医学强调通过合理的喂养、定期的预防接种、良好的卫生习惯以及适宜的生活环境等措施,来保障婴儿的健康成长。然而,这并不意味着百日关的传统习俗就毫无价值。虽然其中的一些忌讳在科学上难以解释,但它们作为一种文化传统,承载着丰富的历史和情感内涵,是中华民族传统文化的重要组成部分。在现代社会,我们可以以一种理性、客观的态度来看待百日关的传统习俗,摒弃其中迷信、不科学的部分,传承和弘扬其中蕴含的对婴儿健康关怀、家族文化传承等积极元素。例如,在照顾婴儿时,我们可以借鉴传统习俗中保持环境安静、注意个人卫生、避免婴儿过度劳累等合理的做法,同时结合现代科学的育儿知识,为婴儿提供更加科学、全面的护理。

五、结语

小儿百日关作为中国传统文化中小儿关煞的重要内容,包含着丰富的忌讳和习俗。这些忌讳和习俗既有传统命理与民俗信仰的烙印,又蕴含着对婴儿健康的朴素关怀以及家族文化传承的意义。在现代社会,我们应理性看待百日关,尊重传统文化的同时,结合现代科学知识,为婴儿的健康成长创造更好的条件。让古老的传统在现代社会中焕发出新的活力,既传承中华民族的优秀文化,又促进新生命的茁壮成长。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣