命犯童子关,还童子替身方法口诀

命犯童子关,还童子替身方法口诀

一、童子关的文化源流与命理特质

“命犯童子关” 的说法根植于中国传统文化对 “天人关系” 的认知,其核心载体 “童子命” 兼具道教神仙信仰与命理哲学的双重基因。道教典籍《太平经》早有 “仙童侍神” 的记载,认为童子本是侍奉上界神仙的童男童女,因思凡、获罪或承命三种缘由堕入凡尘。这种 “天人感应” 的叙事,与民间 “花姐”“仙童” 的传说相融合,逐渐形成了独特的命理学概念。

传统命理学判定童子命有着严谨的八字法则,核心依据为 “春秋寅子贵,冬夏卯未辰,金木马卯合,水火鸡犬多,土命逢辰巳” 的口诀。具体而言,春季生者八字见 “寅”“子”、冬季生者见 “卯”“未”“辰”、金命木命者逢 “午”“卯” 相合、水火命者遇 “酉”“戌” 集聚、土命者碰 “辰”“巳”,均可能被视作 “命带童子煞”。但命理师普遍强调,需结合五行生克、格局强弱综合判断,真正的童子命在人群中占比不足 0.01%,多数为 “假童子” 命格。

童子关带来的命理影响具有鲜明特征。性格上,此类人群多天真纯粹却疏离世俗,如明代《三命通会》所云 “童命者,心性近仙,难融尘俗”;运势上则表现为 “三坎”:感情多波折(夫妻宫易受冲)、健康易虚弱(气血常不调)、事业常阻滞(理想与现实脱节)。按童子煞出现的四柱位置,又可分为累世童子(年柱)、病厄童子(月柱)、姻缘童子(日柱)、孤贫童子(时柱)四类,各有侧重影响。

二、还童子替身的道教文化根基

还童子替身仪式的本质,是道教 “承负论” 与 “禳灾术” 的实践体现。道教认为,童子命的厄运源于 “天人债”—— 上界童子私自下凡,需偿还 “离位之过”,而替身科仪便是通过 “代受其过” 实现命运调和。这一仪式可追溯至汉代 “厌胜之术”,经南北朝道教规范化运动后,形成了包含请神、送煞、谢神等环节的完整科仪体系。

道教典籍《道门科范》对替身科仪有明确规制,强调其核心逻辑是 “以形代形,以气合气”。替身作为命主的 “镜像载体”,需通过符咒与命主建立能量联结,再经焚烧或送离等方式,将 “童子债” 转移至替身身上,从而实现 “天人两清”。这种思维与道教 “阴阳平衡”“五行调和” 的宇宙观一脉相承,认为通过人为干预可修复命理中的 “失衡之气”。

民间实践中,替身科仪还融合了儒家 “礼” 与释家 “因果” 思想。仪式中的跪拜、献祭环节遵循儒家 “敬神如在” 的礼仪规范,而 “偿还宿债” 的叙事则吸纳了佛教轮回观念,形成 “三教合一” 的文化特质。这种融合性使得还童子替身不仅是道教仪式,更成为承载民间生命敬畏的文化符号。

三、还童子替身的完整流程与核心口诀

(一)仪式筹备:阴阳相合的准备法则

替身甄选与制作

替身需符合 “同气相应” 原则:纸人或草人需与命主同性,身高约三尺六寸(合 1.2 米,象征 “人道之数”),并将命主 7 根头发、3 滴指尖血掺入替身内芯,以建立 “命气联结”。替身衣物需按命主五行定制:金命着白、木命着青、水命着黑、火命着红、土命着黄,衣襟需绣 “解厄符”,后背书 “× 氏童子 ×× 替身”(× 为命主信息)。

法器与科仪用品

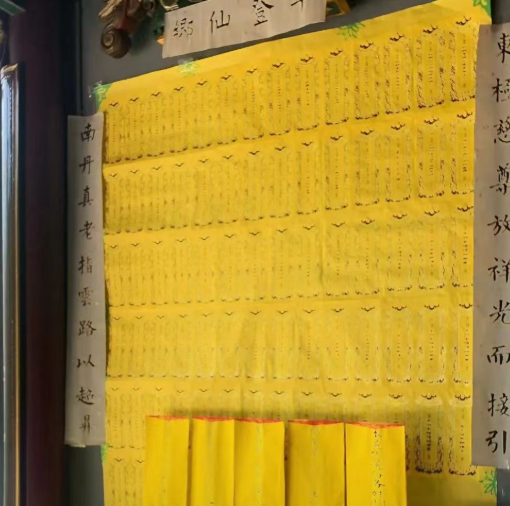

必备之物包括:桃木剑(驱邪)、三清铃(通神)、五方旗(调五行)、文疏(上达天庭的 “表文”)、香烛纸马(献祭)。文疏需以朱砂书写,列明命主八字、童子类型、化解诉求,加盖道长法印后折叠成 “龙形”,象征 “上达天听”。

(二)核心仪式:三阶九步的科仪规程

第一阶:净坛请神(辰时)

道长身着法衣,先以艾草水洒净坛场,念诵《净坛咒》:“天地自然,秽气分散。洞中玄虚,晃朗太元。八方威神,使我自然。灵宝符命,普告九天。乾罗答那,洞罡太玄。斩妖缚邪,度人万千。中山神咒,元始玉文。持诵一遍,却病延年。按行五岳,八海知闻。魔王束手,侍卫我轩。凶秽消散,道炁常存。急急如律令!”

随后焚香三柱,手持三清铃绕坛三周,念《请神诀》:“奉请三清驾云来,太上老君降坛台。仙童玉女左右侍,解厄消灾护凡胎。弟子 ×× 备香烛,恭迎圣驾破童灾。急急如律令!” 此环节旨在净化空间,邀请三清、太上老君等神灵临坛庇佑。

第二阶:替身开光与敕令(巳时)

道长以桃木剑点触替身七窍,念《开光咒》:“一点左眼明,二点右眼亮,三点左耳聪,四点右耳通,五点口舌利,六点心神定,七点百脉通。开光点窍,替身有灵!” 随后将写有命主八字的符咒贴于替身胸口,念《敕替身诀》:“替身替身,代我身形。童子之债,由你担承。五行相契,阴阳相生。今日受敕,脱我灾星。急急如律令!”

此环节为仪式核心,通过符咒与咒语赋予替身 “灵性”,使其成为命主的 “灾厄载体”。需特别注意,命主需回避此过程,以免 “命气相冲” 影响效果。

第三阶:送替身与谢神(午时)

由替身(或专人)携带替身像、纸钱、文疏前往十字路口(象征 “阴阳交汇之地”),道长念《送替身口诀》:“青龙引路,白虎开道,朱雀衔符,玄武护宝。替身携债归仙界,原主脱煞入坦途。风送云迎无阻碍,神佛庇佑永安康。一送灾星去,二送福运来,三送童子归位去,从此平安不犯灾!”

念毕点燃替身与文疏,同时焚烧纸钱(需为 “黄表纸”,象征天界货币),待火势正旺时众人退避三步,不可回头。返回坛场后,道长带领众人祭拜神灵,念《谢神咒》:“蒙神庇佑,煞解灾消。香烛奉献,诚意昭昭。愿神安返,福泽滔滔。弟子拜谢,恭送圣朝。”

(三)仪式禁忌与后续养护

仪式前后需遵守 “三忌三宜”:忌流泪(泪为 “阴水”,会冲散阳气)、忌杀生(破 “慈悲戒”,损功德)、忌喧哗(失 “敬畏心”,惹神怒);宜素食(清身心)、宜行善(积福德)、宜静思(安命气)。仪式后七日,命主需佩戴 “五行护身符”,每日晨起念《护身诀》:“五行在身,诸神护身。童子已去,灾祸不侵。心持善念,福运常临。”

四、口诀与仪式的文化阐释

还童子替身的口诀与流程,处处渗透着中国传统文化的核心智慧。口诀中 “五行相契”“阴阳相生” 的表述,源于《周易》“一阴一阳之谓道” 的宇宙观,认为通过调和五行可修复命理失衡;“青龙引路、白虎开道” 的意象,则借鉴了四象方位学说,体现对空间秩序的敬畏。

仪式中 “替身代过” 的逻辑,本质是道教 “天人沟通” 思维的具象化。道教认为,人与神灵并非隔绝,可通过符咒、仪式等 “中介” 实现对话,而替身便是这种对话的 “物质载体”。这种思维既满足了人们对 “命运可控” 的心理需求,也强化了 “敬畏自然、积德行善” 的价值导向 —— 多数道长会强调,仪式仅是 “助缘”,真正的改命需以 “行善积德” 为根基。

从文化功能来看,还童子替身仪式扮演着 “心理疗愈” 与 “文化认同” 的双重角色。对于命途多舛者,仪式提供了化解焦虑的出口;对于社群而言,共同参与仪式可强化对传统文化的归属感。正如清代《民俗通志》所评:“童替身之仪,非仅禳灾之术,实乃教化之具 —— 敬神即敬心,行善即行命。”

五、理性看待与文化传承

需明确的是,童子命与替身科仪属于传统文化范畴,其 “命理影响” 缺乏科学依据。现代视角下,所谓 “童子命特征”,多可从心理学角度解读为 “高敏感体质” 或 “适应性障碍”。但我们仍需以 “文化尊重” 的态度看待这一现象,其承载的 “天人和谐”“行善积德” 等理念,对当代社会仍有积极意义。

传承这一文化时,应秉持 “取其精华、去其糟粕” 的原则:剥离其中的迷信成分,弘扬其蕴含的敬畏之心、向善之志与文化认同。正如道教提倡的 “道在日用”,真正的 “改命” 从来不是依赖仪式,而是在生活中践行 “天人合一” 的智慧 —— 敬畏自然、善待他人、修持内心,这或许正是童子命文化留给我们的最珍贵启示。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣